대저울, 한 번쯤은 들어보셨죠? 어릴 적 할머니댁 창고 구석에서 먼지 쌓인 오래된 대저울을 본 기억이 아직도 생생합니다. 대저울은 단순한 도구 같지만, 알고 보면 과학적 원리가 오롯이 담긴 아주 흥미로운 물건이에요. 이 글에서는 대저울이 어떻게 작동하는지, 왜 그런 구조로 되어 있는지, 또 실생활이나 교육 현장에서 어떻게 대저울이 활용되는지 대저울 과학적 원리도 찬찬히 풀어보겠습니다. 실은 이 대저울 하나에 과학 원리, 문화사, 그리고 사람 사는 이야기까지 다 담겨있답니다.

대저울의 기본 원리와 구조 (질량측정)

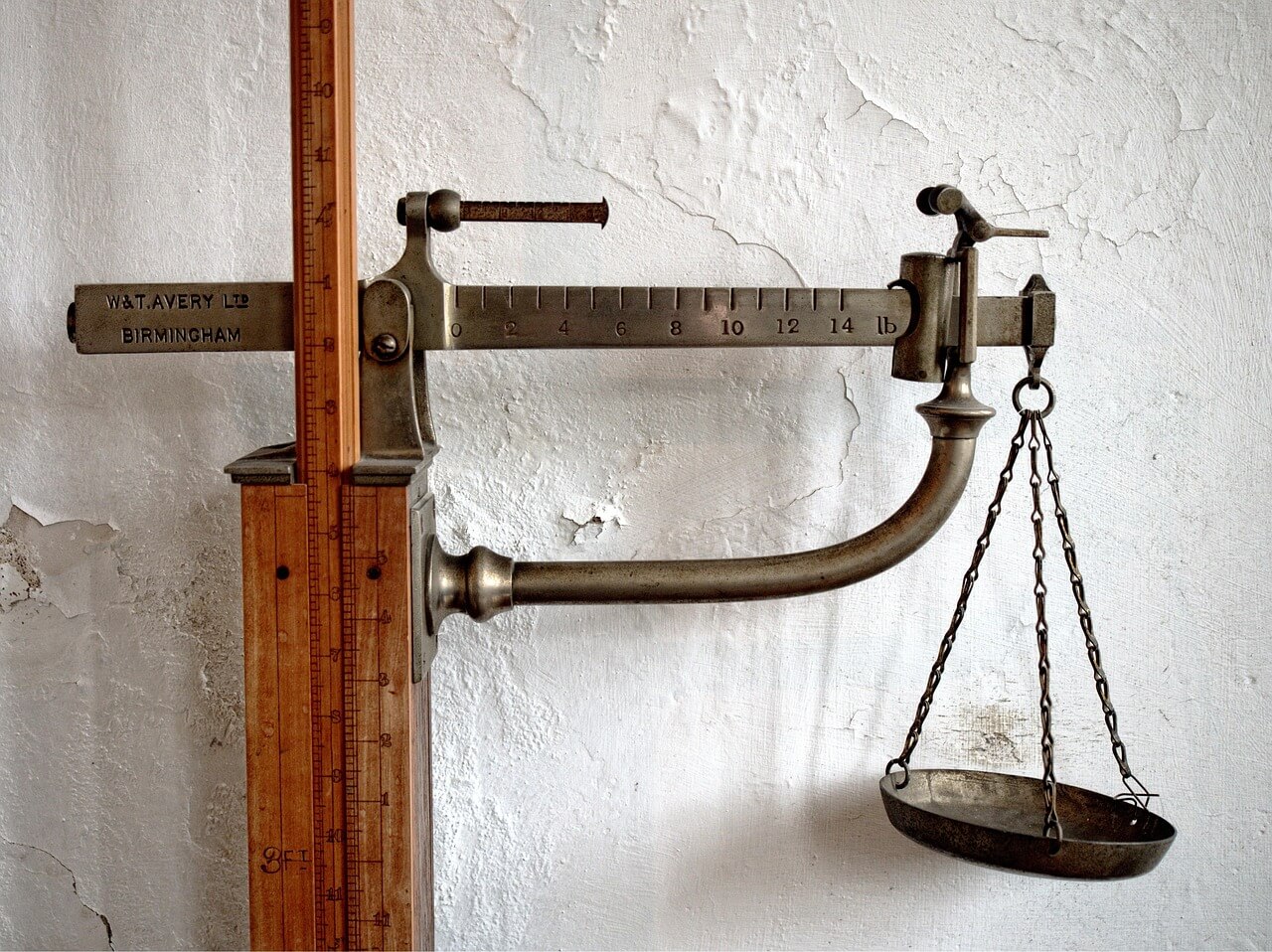

대저울은 단순하게 말하면 ‘지렛대의 원리’를 응용한 도구입니다. 지렛대 아시죠? 무거운 걸 가볍게 들 수 있는 그 원리. 대저울도 똑같아요. 한쪽에는 물건을 올려놓고, 다른 한쪽에는 추를 매달아서 양쪽이 수평을 이루는 지점을 찾는 거죠. 그 위치에서 눈금을 읽으면 물건의 무게를 알 수 있어요. 이게 대저울 과학적 원리죠!

생각해 보면 이게 진짜 기가 막힙니다. 무거운 돼지 한 마리도 작은 금속 추 하나로 대저울을 통해 무게를 잴 수 있는 거예요. 왜냐면 추를 멀리 밀면 질량 중심이 바뀌고, 그만큼 더 큰 힘을 낼 수 있으니까요. 이 대저울 과학적 원리는 토크, 즉 회전력의 개념으로 설명되기도 하는데, 뭐 복잡하게 들릴 필요는 없어요. 그냥 ‘적당히 멀리 떨어진 곳에 추를 걸면 무거운 것도 대저울은 잴 수 있다’ 정도면 충분하죠.

이런 도구는 옛날 농촌에서 진짜 보물 같은 존재였어요. 저도 어릴 때 김제 외갓집에서 이 대저울을 본 기억이 있습니다. 할아버지께서 쌀을 달 때 대저울을 쓰시던 모습이 아직도 기억나요. 동네에 대저울이 딱 한 대 있었는데, 사람들 줄 서서 빌려가곤 했답니다. 그래서일까요? 그 대저울이 그냥 ‘측정 도구’가 아니라 ‘이웃 간의 소통의 매개’ 같다는 생각도 들어요.

대저울 평형을 이루는 방법: 저울추와 눈금의 조화 (평형)

대저울에서 중요한 대저울 과학적 원리는 바로 ‘평형’을 이루는 순간입니다. 그냥 저울대에 물건 얹고, 추를 이리저리 옮겨보다가 “어? 딱 멈췄다!” 싶으면, 그때 눈금 보시면 돼요. 물론 아무 데나 얹어서 되는 건 아니고, 대저울대에 새겨진 눈금이 아주 정밀하게 설계돼 있어서 가능한 일이죠.

그리고 이 대저울의 디자인도 꽤 정교합니다. 대부분 원통형 모양으로 되어 있는데, 이건 시각적으로 눈금을 정렬하기 좋기 때문이에요. 또 대저울대 끝에는 금속 갈고리가 하나, 끈고리 두 개가 달려 있어서 사용자가 편하게 물건을 걸 수 있게 되어 있습니다. 추는 종처럼 생겼고, 어떤 대저울에는 ‘二十五貫百五十斤用’ 이런 문구가 새겨져 있어요. “25관 150근용”이라는 뜻인데, 당시 사람들이 쓰던 무게 단위였죠. 지금 기준으로 보면 150킬로그램 이상도 잴 수 있었던 거예요. 대저울 꽤 튼튼한 물건이죠?

이 글을 읽으시는 분 중에서, 혹시 과학 선생님이 계시다면 수업 시간에 직접 대저울을 보여주면 정말 좋습니다. 아이들이 직접 추를 움직여서 평형을 맞춰보는 순간, '아! 이게 물리구나' 하고 직관적으로 이해하거든요. 과학이란 게 사실 경험에서 시작되는 거 아니겠어요? 대저울 과학적 원리, 어린아이들도 재밌게 공부할 수 있는 기회가 될 거라 생각합니다.

대저울 실험과 교육, 그리고 대저울 문화 가치 (실험)

솔직히 말해서 요즘엔 대저울 같은 건 잘 안 보이죠. 다들 디지털 저울 쓰니까요. 하지만 그럼에도 불구하고 대저울이 가진 교육적, 문화적 가치는 아직 유효하다고 생각해요. 예컨대, 요즘 전국 박물관에서는 옛날 대저울을 전시하거나 체험 전시로 보여주기도 합니다. 전북 김제에 있는 벽골제농경문화박물관에서는 최근 '저울 전시회'를 열었고요, 거기 가면 대저울부터 약저울, 추 종류까지 다양하게 볼 수 있어요.

또 한 가지 흥미로운 건, 이 대저울이 조선시대에는 ‘소칭’, ‘중칭’, ‘대칭’으로 나뉘었다는 점이에요. 소칭은 1근 정도로 아주 가벼운 걸, 대칭은 100근 이상으로 아주 무거운 걸 재는 거였는데, 이 기준은 ‘경국대전’이라는 옛 문헌에 나와 있다고 합니다. 그러니까 이 저울이 단순한 도구가 아니라, 하나의 ‘사회적 기준’으로도 작용했다는 얘기죠.

저는 이런 걸 볼 때마다, 과학이 그냥 수치와 공식의 나열이 아니라는 걸 다시 느껴요. 과학은 결국 사람의 삶과 맞닿아 있는 거고, 그게 바로 대저울 같은 오래된 물건에서도 드러난다는 거죠. 대저울 과학적 원리 직접 체험해보고 싶지 않으신가요?

대저울 결론: 요약 및 Call to Action

결국 대저울이라는 건 단순히 물건의 무게를 재는 도구를 넘어서, 대저울의 과학적 원리와 사람들의 삶, 문화가 얽혀 있는 상징적인 존재라고 할 수 있습니다. 지렛대 원리, 토크, 평형 개념 등 다양한 물리 개념을 직관적으로 보여주는 이 도구는 과학 교육에도, 전통문화 이해에도 큰 도움이 되죠. 혹시 집 근처에 민속박물관이 있다면, 한 번쯤 가보세요. 직접 대저울을 눈으로 보면, 더 많은 이야기가 들릴지도 모르니까요.